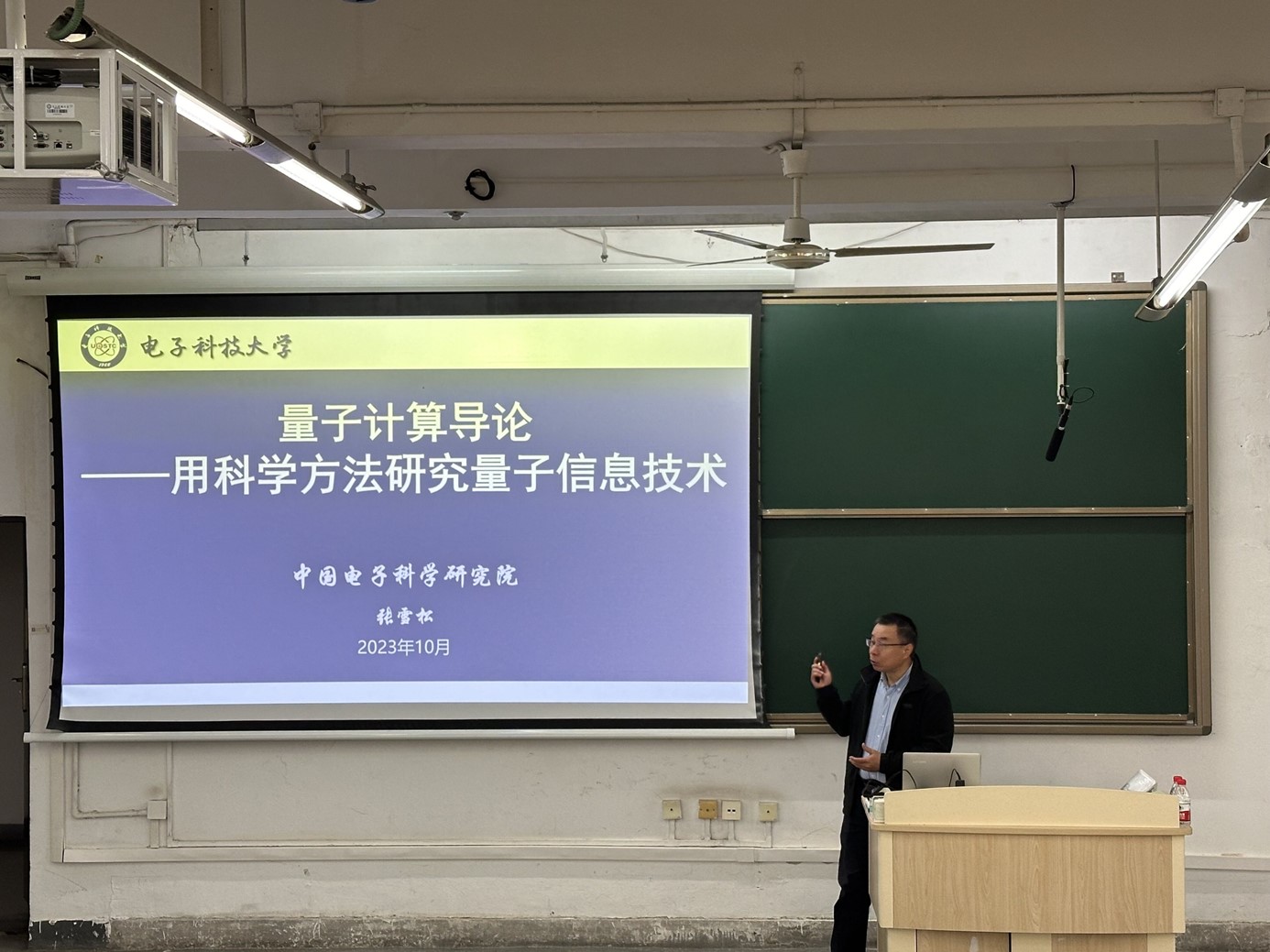

11月23日,由学校研究生院、中国电科研究生院联合主办,学院承办的第六期“成电·电科大讲堂”系列讲座在沙河校区举行。中国电子科技集团电子科学研究院研究员级高级工程师张雪松受邀作“量子计算导论-用科学方法研究量子信息技术”的专题报告。

在本次讲座中,张雪松从《现代汉语词典》中“科学”一词的含义出发,通过吴国盛《什么是科学》一书中对科学的若干认识和观点,启发同学们的思考,阐述个人对于科学属性与特征的理解。他指出,什么是科学,其实是个开放的问题,需要同学们在具体的学习研究中去领悟和总结。基于科学及其方法,他系统阐述了量子信息科学建立的一百二十年历程,通过回顾历史,带领同学们了解量子物理学的演进过程,进一步认知什么是科学。

张雪松结合多个著名物理原理和实验,详细介绍了量子信息技术原理的四大规律:离散性、随机性、叠加性、纠缠性的具体含义和表现。在此基础上,他简单介绍了量子信息系统与普通信息系统在信息处理过程中的异同,并带领同学们回顾了从80年代至今的量子计算技术的发展和演进过程,详细介绍了不同时期科学家们为推动量子计算技术发展所提出的研究以及贡献。他表示,量子信息技术历经了两次变革,第一次量子革命通过探索宏观量子行为,产生了电子信息技术,第二次量子革命通过深入微观量子行为,产生了量子信息技术。随后,他结合量子计算原理简单介绍了量子计算机的体系结构、组成与工作过程、发展路线、系统软件架构以及核心硬件,全面系统地展示了量子计算机的架构。

张雪松介绍了量子计算技术在未来可能实现的实际应用,例如量子变分算法、傅里叶变换(周期)、异信息筛选(非周期)等,并总结了当前量子测量/感知、量子通信等应用技术的相关概念、应用进展和应用前景,为同学们进一步拓宽了研究视野。

张雪松表示,目前,量子计算技术的实际应用还暂时处于设想阶段,期望同学们未来可以在相关领域有所研究,推动技术发展达到新的里程碑。此次讲座不仅使同学们了解了量子信息技术的基本原理和演进过程,也让同学们体会到如何用科学方法去解读和研究未知领域的相关技术,更进一步促进了双方师生之间的学术交流。

相关链接:

张雪松,中国电子科技集团电子科学研究院研究员级高级工程师,国家科技部创新人才。现任中国电科量子计算技术发展研究中心副主任,中国电科量子科技重点实验室常务副主任,中国电子学会量子信息分会副秘书长。国家教育部学位评审专家,中国电科硕士导师,北京邮电大学兼职博士导师。主要研究方向为系统总体、量子信息。曾获得国防科技进步三等奖1项,中国电科特等奖2项。编著4本,论文37篇,专利10项,国家级标准2项。

中国电子科技集团公司电子科学研究院是1984年时任电子工业部部长江泽民同志亲自规划成立的国家级科研机构。主要承担我国网信事业的战略研究、体系设计、系统集成和能力交付,是中国电子科技集团公司的总体研究院,是军民网络信息体系的总体单位,是执行党的政治任务的科研实体。详见:http://caeit.cetc.com.cn/